еҗҺеҚ«еҚ•еҲҖж…ҢдәҶзҘһпјҹи¶іеқӣйӮЈдәӣе°ҙе°¬зһ¬й—ҙзҡ„зңҹзӣё

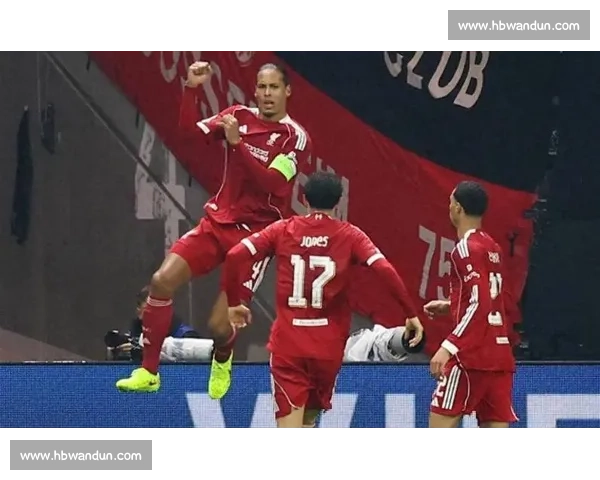

еҪ“е·ҙиҗЁеҗҺеҚ«еӯ”еҫ·еңЁиҘҝзҸӯзүҷеӣҪ家еҫ·жҜ”第 89 еҲҶй’ҹжқҖе…ҘзҡҮ马зҰҒеҢәпјҢйқўеҜ№еә“е°”еӣҫз“Ұзҡ„еҚ•еҲҖжңәдјҡеҚҙе°ҶиғёйғЁеҒңзҗғиёўеҫ—иҝҮй«ҳж—¶пјҢдјҜзәід№Ңзҗғеңәзҡ„еҸ№жҒҜеЈ°еҮ д№Һзӣ–иҝҮдәҶеҠ©еЁҒеЈ°гҖӮиҝҷдёҖ幕并йқһеӯӨдҫӢ вҖ”вҖ” еңЁи¶ізҗғдё–з•ҢйҮҢпјҢд№ жғҜдәҶжӢҰжҲӘжҠўж–ӯзҡ„еҗҺеҚ«зӘҒ然з«ҷеңЁеүҚй”Ӣзҡ„дҪҚзҪ®дёҠпјҢйқўеҜ№й—Ёе°Ҷзҡ„зһ¬й—ҙеҫҖеҫҖдјҡйҷ·е…ҘжүӢи¶іж— жҺӘзҡ„зӘҳеўғпјҢиҝҷдәӣзңӢдјјж»‘зЁҪзҡ„еӨұиҜҜиғҢеҗҺпјҢи—ҸзқҖдҪҚзҪ®еұһжҖ§дёҺжҜ”иөӣеҒ¶з„¶жҖ§зҡ„еӨҚжқӮеҚҡејҲгҖӮ

жңҖе…·жҲҸеү§жҖ§зҡ„еңәжҷҜеҫҖеҫҖеҸ‘з”ҹеңЁжңҖй«ҳзә§еҲ«иөӣдәӢдёӯгҖӮ2025 е№ҙиҘҝ甲第 10 иҪ®зҡ„еӣҪ家еҫ·жҜ”пјҢе·ҙиҗЁжӯЈдёәжүіе№іжҜ”еҲҶеҒҡжңҖеҗҺеҶІеҲәпјҢеӯ”еҫ·зҡ„еүҚжҸ’жң¬жҳҜжҲҳжңҜи®ҫи®Ўзҡ„зІҫеҰҷдёҖ笔пјҢд»–жҺҘйҳҹеҸӢзӣҙеЎһеҗҺеҪўжҲҗзҡ„еҚ•еҲҖжңәдјҡпјҢиў«е·ҙиҗЁзҗғиҝ·и§Ҷдёәз»қеўғдёӯзҡ„жӣҷе…үгҖӮдҪҶй•ңеӨҙжҚ•жҚүеҲ°зҡ„еҚҙжҳҜеҸҰдёҖз§Қз”»йқўпјҡиҝҷдҪҚд»ҘйҳІе®ҲзЁіеҒҘи‘—з§°зҡ„еҗҺеҚ«иә«дҪ“жҳҺжҳҫеғөзЎ¬пјҢиғёйғЁеҒңзҗғж—¶еҸ‘еҠӣеӨұиЎЎпјҢзҡ®зҗғзӣҙжҺҘеј№еҗ‘еә“е°”еӣҫз“ҰжҖҖдёӯгҖӮиөӣеҗҺж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢеӯ”еҫ·жӯӨеҪ№зҡ„иҝӣж”»и§Ұзҗғд»… 3 ж¬ЎпјҢиҖҢиҝҷе…ій”®дёҖи§Ұзҡ„еӨұиҜҜпјҢзӣҙжҺҘи®©е·ҙиҗЁзҡ„з»қе№іеёҢжңӣеҢ–дёәжіЎеҪұгҖӮзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠпјҢзҗғиҝ·зҡ„иҜ„и®әиҖҗдәәеҜ»е‘іпјҡвҖңд»–йҳІе®Ҳж—¶зҡ„еҶ·йқҷеҺ»е“ӘдәҶпјҹвҖқ

欧еҶ иөӣеңәеҗҢж ·дёҚд№ҸжӯӨзұ»еҗҚеңәйқўгҖӮ2024 е№ҙ 10 жңҲеӣҪзұіеҜ№йҳөдјҜе°”е°је№ҙиҪ»дәәзҡ„жҜ”иөӣдёӯпјҢеҗҺеҚ«жҜ”еЎһе…ӢжҺҘеЎ”йӣ·зұіи„ҡеҗҺи·ҹеҰҷдј иҺ·еҫ—еҚ•еҲҖпјҢйқўеҜ№еҮәеҮ»зҡ„й—Ёе°ҶпјҢд»–зҡ„е°„й—Ёж—ўж— и§’еәҰд№ҹж— еҠӣйҮҸпјҢиў«еҜ№ж–№з”Ёи„ҡиҪ»жқҫжҢЎеҮәгҖӮдёҺеӯ”еҫ·зҡ„еҮқйҮҚдёҚеҗҢпјҢжҜ”еЎһе…ӢиөӣеҗҺеңЁзӨҫдәӨеӘ’дҪ“зҡ„иҮӘжҲ‘и°ғдҫғйҖҸйңІеҮәж— еҘҲпјҡвҖңжүҖжңүжҲҗдёәеүҚй”Ӣзҡ„жўҰжғійғҪе·Із ҙзҒӯпјҢдҪҶиөўзҗғжүҚжҳҜжңҖйҮҚиҰҒзҡ„гҖӮвҖқ иҝҷеҸҘзҺ©з¬‘иғҢеҗҺпјҢжҳҜеҗҺеҚ«дёҺеүҚй”ӢеңЁжҠҖжңҜжң¬иғҪдёҠзҡ„е·ЁеӨ§йёҝжІҹ вҖ”вҖ” жҚ®з»ҹи®ЎпјҢйЎ¶зә§еүҚй”ӢйқўеҜ№еҚ•еҲҖзҡ„иҪ¬еҢ–зҺҮеҸҜиҫҫ 40% д»ҘдёҠпјҢиҖҢеҗҺеҚ«еңЁзұ»дјјеңәжҷҜдёӢзҡ„жҲҗеҠҹзҺҮдёҚи¶і 10%пјҢеӨҡж•°еӨұиҜҜжәҗдәҺе°„й—Ёи„ҡжі•зҡ„з”ҹз–Ҹе’ҢеҶізӯ–зҡ„иҝҹз–‘гҖӮ

дёӯи¶…иөӣеңәзҡ„жЎҲдҫӢеҲҷжӣҙе…·иҝһй”ҒеҸҚеә”зҡ„жҲҸеү§жҖ§гҖӮ2025 е№ҙж·ұеңіж–°й№ҸеҹҺеҜ№йҳөйқ’еІӣиҘҝжө·еІёзҡ„жҜ”иөӣдёӯпјҢ32 еІҒеҗҺеҚ«еј еҚ«зҡ„з»ҸеҺҶе Әз§° вҖң11 з§’еҷ©жўҰвҖқгҖӮдҪңдёәзҗғйҳҹжңҖеҗҺдёҖеҗҚйҳІе®Ҳзҗғе‘ҳпјҢд»–еңЁеӨ§зҰҒеҢәеӨ–еӣҙе°қиҜ•еҮҢз©әе°„й—Ёж—¶зӣҙжҺҘиёўе‘ІпјҢзҡ®зҗғжҒ°еҘҪиҗҪеҲ°еҜ№ж–№еӨ–жҸҙйҳҝйҪҗе…№и„ҡдёӢпјҢеҗҺиҖ…зӣҙеЎһеҸ‘еҠЁеҸҚеҮ»пјҢжҲҙз»ҙжЈ®зӢӮеҘ” 70 зұіе®ҢжҲҗеҚ•еҲҖз ҙй—ЁгҖӮд»Һиҝӣж”»еӨұиҜҜеҲ°йҳІзәҝеӨұе®Ҳзҡ„зһ¬й—ҙиҪ¬жҚўпјҢжҡҙйңІеҮәеҗҺеҚ«еңЁиҝӣж”»з«ҜеҶізӯ–зҡ„иҮҙе‘Ҫзјәйҷ· вҖ”вҖ” д№ жғҜдәҶ вҖңе®ү全第дёҖвҖқ йҳІе®ҲеҺҹеҲҷзҡ„他们пјҢзӘҒ然йқўеҜ№иҝӣж”»йҖүжӢ©ж—¶пјҢеҫҖеҫҖдјҡйҷ·е…Ҙ вҖңдј иҝҳжҳҜе°„вҖқ зҡ„зҠ№иұ«пјҢиҖҢиҝҷз§ҚзҠ№иұ«еңЁй«ҳйҖҹеҜ№жҠ—дёӯдҫҝдјҡиҪ¬еҢ–дёәеӨұиҜҜгҖӮ

дёәдҪ•еҗҺеҚ«йқўеҜ№еҚ•еҲҖжҖ»дјҡ вҖңжҺүй“ҫеӯҗвҖқпјҹж №жәҗеңЁдәҺдҪҚзҪ®иҒҢиҙЈеЎ‘йҖ зҡ„жҠҖжңҜжғҜжҖ§дёҺеҝғзҗҶе®ҡејҸгҖӮиҒҢдёҡзҗғе‘ҳзҡ„и®ӯз»ғе…·жңүжһҒејәзҡ„й’ҲеҜ№жҖ§пјҢеҗҺеҚ«зҡ„ж—Ҙеёёи®ӯз»ғж ёеҝғжҳҜеҚЎдҪҚгҖҒжӢҰжҲӘдёҺи§ЈеӣҙпјҢе°„й—Ёз»ғд№ д»…еҚ еүҚй”Ӣзҡ„ 1/3пјҢдё”еӨҡд»Ҙиҝңе°„е’ҢиЎҘе°„дёәдё»пјҢжһҒе°‘ж¶үеҸҠеҚ•еҲҖеңәжҷҜдёӢзҡ„дёҖеҜ№дёҖз»Ҳз»“и®ӯз»ғгҖӮжӯЈеҰӮжҲҳжңҜеҲҶжһҗеёҲжүҖиЁҖпјҡвҖңи®©еҗҺеҚ«еӨ„зҗҶеҚ•еҲҖпјҢе°ұеғҸи®©й’ўзҗҙ家дҝ®зҗҶз”өи·Ҝ вҖ”вҖ” 并йқһиғҪеҠӣдёҚи¶іпјҢиҖҢжҳҜд»ҺжңӘжҺҘеҸ—иҝҮзі»з»ҹи®ӯз»ғгҖӮвҖқ

еҝғзҗҶеұӮйқўзҡ„еҺӢеҠӣеҲҷдјҡиҝӣдёҖжӯҘж”ҫеӨ§жҠҖжңҜзҹӯжқҝгҖӮеӯ”еҫ·еңЁеӣҪ家еҫ·жҜ”зҡ„еӨұиҜҜпјҢиў«иөӣеҗҺеҲҶжһҗи®ӨдёәдёҺ вҖңе…ій”®жҲҳеҝғзҗҶиҙҹиҚ·иҝҮиҪҪвҖқ зӣҙжҺҘзӣёе…і вҖ”вҖ” еҪ“жҜ”иөӣиғңиҙҹзі»дәҺдёҖиә«пјҢд№ жғҜдәҶ вҖңе®№й”ҷзҺҮиҫғй«ҳвҖқ зҡ„йҳІе®Ҳзҗғе‘ҳпјҢзӘҒ然иҰҒжүҝжӢ… вҖңдёҖеҮ»е®ҡйҹівҖқ зҡ„еүҚй”ӢиҒҢиҙЈпјҢзҙ§еј жғ…з»ӘдјҡеҜјиҮҙеҠЁдҪңеҸҳеҪўгҖӮжҜ”еЎһе…Ӣзҡ„жЎҲдҫӢжӣҙе…·д»ЈиЎЁжҖ§пјҢд»–еңЁеӨұиҜҜеҗҺеқҰиЁҖпјҢзңӢеҲ°й—Ёе°ҶеҮәеҮ»зҡ„зһ¬й—ҙ вҖңеӨ§и„‘з©әзҷҪдәҶеҚҠз§’вҖқпјҢиҝҷз§ҚеҸҚеә”жӯЈжҳҜй•ҝжңҹзјәд№Ҹз»Ҳз»“еңәжҷҜеҺҶз»ғзҡ„зӣҙжҺҘдҪ“зҺ°гҖӮ

beats365,beats365,beats365官方网站,beats365亚洲版官网еҖјеҫ—е…іжіЁзҡ„жҳҜпјҢзҺ°д»Ји¶ізҗғжҲҳжңҜзҡ„жј”еҸҳжӯЈеңЁи®©иҝҷзұ»еңәжҷҜеҸҳеҫ—ж„ҲеҸ‘йў‘з№ҒгҖӮиҫ№еҗҺеҚ«еҠ©ж”»е·ІжҲҗдё»жөҒжҲҳжңҜпјҢеҲ©зү©жөҰзӯүзҗғйҳҹз”ҡиҮіиҰҒжұӮиҫ№еҗҺеҚ«жүҝжӢ… вҖңеҚҠдёӘеүҚй”ӢвҖқ зҡ„иҒҢиҙЈпјҢдҪҶж–Ҝжҙӣзү№жү§ж•ҷзҡ„зәўеҶӣиҝ‘жңҹиҝһиҙҘжҡҙйңІдәҶйҡҗжӮЈпјҡиҫ№еҗҺеҚ«еңЁжҸ’дёҠеҗҺйқўеҜ№е°„й—Ёжңәдјҡж—¶пјҢеҫҖеҫҖеӣ иҝҹз–‘й”ҷеӨұиүҜжңәпјҢиҝҷз§Қ вҖңжҲҳжңҜиҰҒжұӮдёҺжҠҖжңҜиғҪеҠӣзҡ„й”ҷдҪҚвҖқпјҢжҲҗдёәи®ёеӨҡзҗғйҳҹзҡ„е…ұжҖ§йҡҫйўҳгҖӮеҪ“еј—жһ—蓬们еңЁиҝӣж”»з«Ҝзҡ„зҠ№иұ«иў«еҜ№жүӢжҠ“дҪҸеҸҚеҮ»пјҢдҫҝеҚ°иҜҒдәҶеҗҺеҚ«иҪ¬еһӢиҝӣж”»и§’иүІзҡ„иү°йҡҫгҖӮ

иҝҷдәӣзңӢдјје°ҙе°¬зҡ„зһ¬й—ҙпјҢе®һеҲҷжҳҜи¶ізҗғйӯ…еҠӣзҡ„зӢ¬зү№жіЁи„ҡгҖӮжҜ”еЎһе…Ӣзҡ„иҮӘжҲ‘и°ғдҫғ收иҺ·дәҶзҗғиҝ·зҡ„е–„ж„ҸпјҢеӯ”еҫ·еңЁеҗҺз»ӯжҜ”иөӣдёӯз”Ёе…ій”®йҳІе®Ҳе®ҢжҲҗж•‘иөҺпјҢеј еҚ«еҲҷйҖҡиҝҮеҠ з»ғе°„й—ЁжҸҗеҚҮиҝӣж”»зЁіе®ҡжҖ§гҖӮжӯЈеҰӮи¶іеқӣжөҒдј зҡ„йӮЈеҸҘиҖҒиҜқпјҡвҖңеүҚй”Ӣй”ҷеӨұеҚ•еҲҖжҳҜйҒ—жҶҫпјҢеҗҺеҚ«й”ҷеӨұеҚ•еҲҖжҳҜж•…дәӢгҖӮвҖқ иҝҷдәӣж•…дәӢиғҢеҗҺпјҢж—ўжңүдҪҚзҪ®еұһжҖ§зҡ„еҝ…然пјҢд№ҹжңүз«һжҠҖдҪ“иӮІзҡ„еҒ¶з„¶пјҢжӣҙи—ҸзқҖзҗғе‘ҳеңЁи§’иүІиҫ№з•ҢдёҠзҡ„жҢЈжүҺдёҺжҲҗй•ҝгҖӮеҪ“еҗҺеҚ«еҶҚж¬ЎиҺ·еҫ—еҚ•еҲҖиүҜжңәж—¶пјҢжҲ–и®ёжҲ‘们иҜҘе°‘дәӣиӢӣиҙЈпјҢеӨҡдәӣзҗҶи§Ј вҖ”вҖ” жҜ•з«ҹеңЁйӮЈдёӘзһ¬й—ҙпјҢ他们жӯЈеңЁе®ҢжҲҗдёҖеңәдёҺиҮӘжҲ‘жң¬иғҪзҡ„еҜ№жҠ—гҖӮ